Basta digitare la parola fertilità su un motore di ricerca per trovarsi, dopo pochi secondi, davanti a un messaggio martellante: si fanno sempre meno figli e sempre più tardi. Coloro che che iniziano a pensare a una gravidanza dopo i 35 anni – che vengono ancora definite “primipare attempate” – sono sempre di più. Il sottinteso è chiaro: è una colpa (loro).

Dietro questo mantra si nasconde una visione semplicistica, non tiene conto dei profondi mutamenti demografici e sociali degli ultimi decenni. Il fatto che in Italia cresca la quota di bambini nati da genitori sopra i 35 anni è un cambiamento profondo, che parla di longevità, di libertà di scelta e di un diverso equilibrio tra vita, lavoro e famiglia.

Guardare a questi dati con ottimismo non significa ignorare le difficoltà — economiche, lavorative, abitative — che accompagnano oggi la scelta di avere un figlio. Ma significa riconoscere che la genitorialità non sta scomparendo: si sta trasformando. L’aumento delle nascite tra i 35 e i 39 anni racconta un Paese che, pur tra mille incertezze, trova ancora spazi per costruire famiglia. E la maternità matura non è una “sfida contro il tempo”, ma una manifestazione di adattamento, resilienza e libertà di scelta.

Inoltre, questi numeri ci dicono una cosa importante: sebbene sia innegabile che la fertilità femminile diminuisca con l’età, esprimendosi in termini di tempo necessario per concepire, dal momento che i bambini nati da tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) rappresentano solo il 4% del totale, significa che la grande maggioranza delle gravidanze “mature” avviene ancora in modo naturale.

Inoltre, forse non tutti sanno che questo fatidico compleanno – i 35 anni – è considerato il limite della giovane età per essere mamme per convenzione statistica, che si basa su ricerche di molto tempo fa. Secondo una recente ricerca pubblicata su JAMA, negli Stati Uniti la finestra riproduttiva femminile si è allungata di oltre due anni, passando in media da 35 a 37,1 anni. Lo studio, che ha analizzato le tendenze degli ultimi sessant’anni nei cicli di vita riproduttiva, mostra un doppio fenomeno: l’età della prima mestruazione si è abbassata, mentre quella della menopausa si è spostata in avanti.

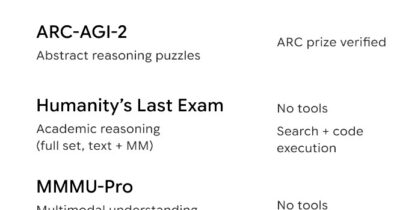

I nuovi dati Istat: il sorpasso delle over 35

Per capire come stanno davvero le cose, abbiamo analizzato i dati Istat sulle nascite in Italia nel 2024 e li abbiamo confrontati con quelli del 1999. Il risultato è eloquente: le madri over 35 sono sempre di più.

Nel 1999 erano nati 101 mila bambini da madri con più di 35 anni; nel 2024 sono stati 135 mila. In termini relativi, la quota è quasi raddoppiata: dal 18% al 35% del totale delle nascite. Anche la paternità si è spostata in avanti: 25 anni fa solo il 38% dei padri aveva più di 35 anni; oggi sono il 57%.

È vero che nel 1999 le madri under 35 avevano avuto 436 mila bambini, mentre oggi sono 234 mila. Ma questo calo va letto alla luce del numero complessivo delle donne in età fertile, che è diminuito di oltre un terzo nello stesso periodo.

E soprattutto, l’aumento delle nascite dopo i 35 anni mostra che la maternità matura non è più un’eccezione, ma una componente strutturale della natalità italiana.

Nel 2024 le nascite da madri tra i 35 e i 39 anni hanno superato quota 100 mila, sfiorando il numero di quelle tra i 30 e i 34 anni, che restano il gruppo più numeroso.

Anche tra gli uomini la tendenza è chiara: oltre 113 mila bambini hanno avuto padri tra i 35 e i 39 anni, e oltre 63 mila tra i 40 e i 44.

Com’erano le cose nel 1999

Venticinque anni fa il quadro era completamente diverso. La maggior parte dei bambini nasceva da madri tra i 25 e i 29 anni o tra i 30 e i 34 anni, mentre le over 35 rappresentavano ancora una minoranza. Andando a cercare i dati Istat sull’occupazione femminile del 1999 troviamo che la quota di colora che avevano interrotto il rapporto di lavoro in occasione della nascita dei figli era risultata del 14,7% se avevano avuto un solo figlio, del 20,1% se ne avevano avuti due e del 17,9% per quelle con tre 0 pili figli, con modeste differenze tra le diverse generazioni.

Meno figli, ma anche meno donne in età fertile

Un importante equivoco, di cui finalmente da più parti si comincia a parlare, riguarda questa fantomatica scarsa spinta alla maternità. È vero che oggi nascono molti meno bambini che in passato, ma questo non dipende dal fatto che le donne abbiano “deciso” di non avere più figli. Dipende invece primariamente da un dato strutturale: oggi le donne in età fertile sono molte meno delle loro madri e delle loro nonne.

Le generazioni nate negli anni Ottanta e Novanta — figlie dei figli del baby boom — sono numericamente inferiori, e dunque la platea potenziale di genitori si è ridotta. Di conseguenza, anche a parità di comportamenti, i nati risultano di meno.

Se guardiamo al tasso di fecondità totale (cioè il numero medio di figli per donna), la riduzione è più contenuta di quanto si pensi. Ma è soprattutto l’età media alla nascita del primo figlio ad essersi spostata in avanti, come accade in quasi tutti i Paesi europei.

La PMA come alleata

La PMA può rappresentare una risorsa preziosa per molte donne. Secondo la Relazione al Parlamento sulla Procreazione Medicalmente Assistita 2024, nel 2022 il 4,3% dei bambini nati in Italia è venuto al mondo grazie alla PMA, una percentuale che continua a salire e che testimonia l’evoluzione del nostro sistema sanitario e della cultura riproduttiva del Paese. Nello stesso anno sono stati avviati 109.755 cicli di trattamento: 94.624 con gameti della coppia e 15.131 con gameti donati, a conferma della crescente apertura verso tecniche di II e III livello. Le gravidanze ottenute con gameti della coppia sono state 15.889, mentre quelle con donazione di ovociti (fecondazione eterologa) sono aumentate da 4.000 a 4.160.

Il ricorso a embrioni crioconservati è in crescita (+1,7%), segno di una tecnologia sempre più sofisticata e adattabile.

Va sottolineato che l’età media delle donne trattate continua ad aumentare, ma questo non si traduce in un crollo dei risultati. Al contrario, l’adozione di protocolli come il freeze all (che prevede il congelamento di tutti gli ovociti o embrioni prodotti) migliora le percentuali di successo e riduce i rischi, permettendo di ottimizzare tempi e cicli.

Un cambiamento sociale, non solo demografico

Dietro la maternità dopo i 35 anni non c’è solo un dato biologico o statistico, ma una trasformazione culturale e socioeconomica di lungo periodo. I dati mostrano che ancora oggi la maternità frena l’occupazione femminile. La battaglia di civiltà sarà non lasciare che fra 25 anni la scelta di diventare genitori sia ancora di più spostata in avanti, dal momento che la biologia non potrà verosimilmente essere modificata sensibilmente in così poco tempo, ma che i servizi di sostegno alle famiglie per la conciliazione dell’attività professionale siano più concreti e inclusivi.

Per approfondire.

Se amate la demografia e la statistica giocate a Dataguessr #MathGamesAndWeirdThings