È uno di quei termini che circolano ovunque — nel dibattito pubblico, sui social, nei media — ma che raramente vengono definiti con precisione. “Mascolinità tossica” è diventata un’etichetta ombrello, usata per descrivere comportamenti che vanno dalla violenza di genere alla semplice resistenza a condividere il lavoro domestico. “Usato in modo superficiale, può dare l’impressione che tutti i tratti maschili siano negativi o che tutti gli uomini siano tossici”.

Ma di cosa parliamo quando usiamo il temine “mascolinità tossica?” È come dire “sessismo”? Ed è davvero possibile misurarne i contorni? Il termine “mascolinità tossica” nasce negli anni ’80 per descrivere l’insieme di norme e aspettative che associano l’essere uomini a dominio, aggressività e soppressione delle emozioni, con effetti negativi sia sugli altri sia sugli uomini stessi. Nel tempo, il concetto si è dimostrato utile per mettere in luce, ad esempio, il legame tra ruoli di genere rigidi e depressione maschile, o per incoraggiare una maggiore apertura emotiva.

Addirittura Nature ha parlato di una ricerca neozelandese che ha provato a individuare degli indicatori della cosiddetta “mascolinità tossica”, per capire, all’interno di un campione di maschi eterosessuali americani vi appartenessero. Lo studio è stato pubblicato su Psychology of Men & Masculinities (che non è una rivista prestigiosissima). Risultato: solo una piccola minoranza di uomini rientra nei profili più problematici di “mascolinità tossica” — e che il desiderio di sentirsi “virili” non coincide automaticamente con atteggiamenti socialmente dannosi.

Puoi essere sessista senza essere tossico

Di fatto gli autori implicano una differenza semantica fra mascolinità tossica e sessismo. Hill Cone e colleghi hanno identificato otto indicatori di “mascolinità tossica” negli uomini adulti eterosessuali delle società occidentali. Tra questi: il pregiudizio verso le minoranze sessuali e di genere, la “centralità dell’identità di genere” (quanto l’essere uomo è centrale nella percezione di sé), il sessismo ostile e quello “benevolo” (cioè “io le donne le porto in palmo di mano” – leggi: “è mio dovere proteggere la donna che è più fragile”) ma anche l’opposizione alla prevenzione della violenza domestica e l’idea che alcuni gruppi sociali siano “naturalmente” più meritevoli di altri.

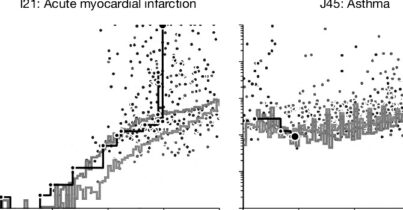

L’analisi statistica ha permesso di suddividere gli intervistati in cinque gruppi distinti. Il risultato più rilevante è che solo il 3,2% degli uomini rientrava nel profilo definito “tossico ostile”, mentre il gruppo più numeroso era quello “atossico” (35,4%). Tra i due estremi, emergono profili intermedi: uomini moderatamente più o meno tolleranti verso le persone LGBTQ+, e un gruppo definito “tossico benevolo”, caratterizzato da alti livelli di sessismo anche se non di ostilità esplicita.

Le persone sole sono tendenzialmente più tossiche

Dati interessanti riguardano il profilo socioeconomico degli uomini più “tossici”. La probabilità di rientrare nel gruppo tossico ostile era maggiore tra uomini più anziani, single, disoccupati, religiosi o appartenenti a minoranze etniche, con basso livello di istruzione, maggiore deprivazione economica e difficoltà di regolazione emotiva. Anche il conservatorismo politico risultava associato a questo profilo. Ma soprattutto: l’importanza attribuita all’essere maschi non sembra essere risultata un buon predittore di tossicità. Molti uomini che attribuiscono grande valore alla propria identità di genere rientrano in gruppi non problematici. “Gli uomini ‘virili’ non sono necessariamente tossici”, sottolinea la ricercatrice. Altrimenti detto: non tutta la “mascolinità” è tossica.

E se molto passasse dalla cura?

Questa ricerca, di fatto un sondaggio, rappresenta uno dei possibili approcci alla misurazione della cosiddetta “mascolinità tossica”, una definizione che, pur accettandola come categoria analitica, lascia aperta una questione centrale: in che modo una comunità può intervenire sui determinanti sociali, culturali ed economici che favoriscono comportamenti ricondotti a questo insieme di pratiche e atteggiamenti. In questo contesto si inserisce un filone di ricerca scientifica particolarmente interessante, che negli ultimi anni ha prodotto risultati solidi nel mostrare come il cervello maschile si modifichi a seconda dei comportamenti, per esempio quando gli uomini diventano padri. Negli ultimi anni sono molti i titoli di libri e di approfondimenti che insistono sull’esigenza di avere nuovi modelli di padri, ossia nuovi esempi di uomini che si prendono carico della cura degli altri, che sentono la responsabilità come adulti di svolgere mansioni tradizionalmente classificate come “femminili”.

Ciò che emerge con maggiore chiarezza è che non è tanto l’esperienza mentale o simbolica della paternità – il sapere di essere diventato padre – a innescare il cambiamento, quanto l’assunzione concreta e continuativa di ruoli di cura nei confronti del figlio e della compagna, accompagnata da variazioni ormonali chimicamente misurabili. A raccontare questa “rivoluzione silenziosa” che avviene sotto la pelle è ad esempio Max Nieuwdorp, internista ed endocrinologo e capo dipartimento allo University Medical Center di Amsterdam, nel libro Noi siamo i nostri ormoni (Codice Edizioni), dove dedica ampio spazio al tema della paternità ormonale. Durante l’ultimo trimestre di gravidanza e soprattutto dopo la nascita, nei futuri padri si osserva infatti un calo dei livelli di testosterone e, parallelamente, un aumento di prolattina e ossitocina, ormoni coinvolti nei processi di empatia, attaccamento e cura.

Un esempio emblematico è lo studio europeo FATHER TRIALS, finanziato dal Consiglio europeo della ricerca, che ha analizzato come la paternità modifichi l’assetto ormonale e le risposte cerebrali degli uomini. Attraverso tre esperimenti randomizzati controllati, condotti nel periodo prenatale e nei primi mesi dopo la nascita, i ricercatori hanno mostrato che il coinvolgimento precoce dei padri è associato a cambiamenti misurabili nella risposta al pianto dei neonati e a una maggiore sensibilità ai loro segnali. In particolare, la modulazione dell’attività dell’amigdala sembra favorire un equilibrio più stabile tra attenzione e tolleranza allo stress, mentre le neuroimmagini indicano che nei padri si attiva soprattutto la rete cognitiva della “mentalizzazione”, diversa da quella prevalentemente emotiva osservata nelle madri, suggerendo che l’esercizio della cura può incidere in profondità anche sui modelli di comportamento maschili.