Negli ultimi anni, numerose indagini scientifiche e giornalistiche hanno acceso i riflettori su un fenomeno in crescita: la frode scientifica sistematica. Se un tempo le preoccupazioni riguardavano soprattutto i comportamenti isolati di singoli ricercatori disonesti, oggi emerge un quadro ben più organizzato e capillare.

Le chiamano paper mills, ossia “cartiere” scientifiche che non si limitano a fabbricare articoli falsi per poi rivenderli a ricercatori in cerca di pubblicazioni facili, ma agiscono spesso in collaborazione con agenzie che piazzano i lavori su riviste compiacenti, o direttamente come broker che controllano almeno parte del processo decisionale editoriale.

Attraverso l’analisi di casi concreti, i ricercatori hanno individuato reti di individui che hanno lavorato insieme per pubblicare articoli poi ritrattati, intermediari specializzati in grado di assicurare la pubblicazione su specifiche riviste e settori disciplinari più colpiti di altri all’interno della stessa area scientifica.

Secondo lo studio, queste organizzazioni sono in grado di orchestrare la pubblicazione simultanea di lotti di articoli fraudolenti all’interno della stessa rivista, ricorrendo a banche di immagini riutilizzate in modo scollegato dal testo e scegliendo argomenti che, non di rado, non hanno alcun legame con la disciplina della testata. In questo meccanismo, un ruolo determinante è svolto da accademici che ricoprono il ruolo di editor, veri e propri guardiani della peer review, la cui complicità o negligenza può aprire la strada alla diffusione di ricerche false.

È quello che emerge da una ricerca pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e da una seconda analisi indipendente condotta da Nature. Gli autori hanno iniziato la loro analisi individuando i redattori corrotti. Hanno concentrato la loro indagine su PLOS ONE, perché la rivista consente un facile accesso a metadati di massa e pubblica i nomi dei redattori che hanno gestito le migliaia di articoli che pubblica ogni anno, rendendo possibile rilevare anomalie senza informazioni riservate. I ricercatori hanno identificato tutti gli articoli della rivista che erano stati ritirati o avevano ricevuto commenti su PubPeer, un sito web che consente ai ricercatori di criticare i lavori pubblicati, e poi hanno identificato i redattori di ciascun articolo. Retraction Watch negli stessi giorni riporta che anche l’editore Frontiers aveva iniziato a ritrattare 122 articoli dopo aver scoperto una rete di redattori e autori “che conducevano revisioni paritarie con conflitti di interesse non dichiarati”.

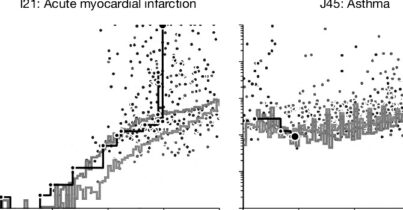

Un terzo degli articoli ritirati era stato approvato da pochi editor. Sempre gli stessi

Dal 2006 al 2023, PLoS ONE ha pubblicato oltre 276 mila articoli gestiti da più di 18 mila editor. Eppure, 45 di loro – appena l’1,3% del totale – risultano aver gestito lavori che, in seguito, sono stati ritrattati in misura sproporzionata: oltre il 30% delle 702 ritrattazioni pubblicate dalla rivista fino all’inizio del 2024. Di questi 45 editor, 25 erano anche autori di articoli su PLoS ONE poi ritirati. La concentrazione di casi sospetti è tale che un piccolo gruppo di editor è responsabile dell’accettazione di circa il 15% degli articoli successivamente ritrattati. I dati raccolti mostrano anche che esiste un nucleo ristretto di autori che sembra aver indirizzato sistematicamente i propri manoscritti verso questo gruppo di editor “ad alto tasso di ritrattazione”. Incrociando i dati, emergono 21 autori che avrebbero scelto in modo sistematico proprio questo gruppo di editor, creando così una rete coordinata capace di far passare grandi quantità di articoli di dubbia qualità.

Gli autori – ricercatori statunitensi e australiani – ritengono che dietro a queste operazioni ci sia una regia unica e strutturata; un’ipotesi che, se confermata, renderebbe la questione non un problema isolato ma un fenomeno organizzato su scala globale.

Nell’articolo di PNAS non non si fanno i nomi di questi editor, mentre Nature ha deciso di farlo.

Come funziona la rete

Il team di PNAS ha indagato sul funzionamento dell’Academic Research and Development Association (ARDA), con sede a Chennai, in India, che offre servizi tra cui la “scrittura di tesi/articoli” e la “pubblicazione su riviste” in un elenco di decine di riviste. In una pagina web che elenca le “riviste ad alto impatto” offerte, l’ARDA afferma di collaborare con le riviste per conto dei ricercatori e di garantire che vengano pubblicati con successo sulla rivista High Impact Indexing Database di loro scelta.

Nel corso degli anni, l’elenco delle riviste dell’ARDA si è evoluto, con nuove pubblicazioni aggiunte e altre rimosse dopo essere state cancellate dai database bibliometrici a causa di comportamenti sospetti. Le riviste pubblicano spesso articoli palesemente “problematici”, spiega Science, e l’ARDA chiede tra i 250 e i 500 dollari per la pubblicazione, in base ai preventivi offerti agli autori dell’articolo su PNAS. L’ARDA, sollecitata da Science, pare non aver risposto a una richiesta di commento.

Secondo gli autori, questo sistema prospera sfruttando la velocità di comunicazione garantita da internet e le dinamiche dell’editoria open access, che in alcuni casi abbassano le barriere di controllo qualitativo. La capacità di eludere gli interventi e aggirare i controlli consente al numero di pubblicazioni fraudolente di crescere a un ritmo nettamente superiore a quello della produzione scientifica legittima, ponendo una minaccia concreta alla credibilità della letteratura scientifica internazionale.

La posizione di PLOS

Renee Hoch, responsabile dell’etica delle pubblicazioni presso PLOS, ha dichiarato che la casa editrice è da tempo a conoscenza di questi problemi e che le persone coinvolte sono state rimosse dai comitati editoriali. Hoch ha negato che PLoS ONE consenta sistematicamente agli autori di scegliere l’editor a cui assegnare i loro lavori, spiegando che la procedura avviene principalmente tramite un algoritmo di abbinamento per competenza, con eventuali richieste specifiche sottoposte a un controllo accurato per evitare conflitti di interesse.

Un buon segno, dopotutto

Tutto questo è scoraggiante, ma allo stesso tempo dimostra che oggi esistono strumenti per individuare e contrastare su larga scala le cattive pratiche nell’editoria scientifica. Resta però il nodo di fondo: distinguere tra comportamenti deliberati e negligenza, e soprattutto impedire che la peer review, pilastro della pubblicazione scientifica, diventi il punto di ingresso per la pseudoscienza camuffata da ricerca.

Per approfondire.

L’Ai per trovare gli errori della scienza. A che punto siamo

Perplexity AI è una piccola rivoluzione nella ricerca delle informazioni

Che fine ha fatto SearchGpt, il motore di ricerca di OpenAi?

Google vs OpenAi: la ricerca approfondita di Deep Research è qualcosa di nuovo