Nei primi giorni di luglio 2025, una notizia pubblicata dal prestigioso Grantham Institute dell’Imperial College di Londra ha suscitato scalpore: durante la prima ondata di caldo dell’estate (23 giugno – 2 luglio), in alcune grandi città europee si sarebbe registrato un numero di decessi triplo rispetto a quanto ci si aspetterebbe in assenza dei cambiamenti climatici. Tra le città osservate, Milano risultava al primo posto in Europa per frazione di decessi attribuibili ai cambiamenti climatici di origine antropica.

La notizia è stata rilanciata da numerosi media internazionali, ma una lettera pubblicata da Paola Michelozzi e colleghi su Epidemiologia e Prevenzione, la rivista dell’Associazione Italiana di Epidemiologia ha riportato alcune incongruenze: i dati delle anagrafi italiane e del sistema di sorveglianza nazionale non riportavano, per lo stesso periodo, aumenti significativi della mortalità. Questo perché – spiegano gli autori – il dato del Grantham Institute non contava sulle morti osservate, ma si basava su modelli predittivi che stimano l’impatto del caldo in base a dati storici, in particolare del periodo 2000-2019. Il problema – scrivono gli epidemiologi – è che “le cose stanno cambiando, e quella relazione tra caldo e mortalità sembra meno forte oggi di quanto non fosse qualche anno fa”.

In ogni caso, precisa Michelozzi, lo studio non è ancora pubblicato su rivista scientifica peer-reviewed.

Cosa dice davvero il modello del Grantham Institute?

Il report britannico stima che tra le 12 città analizzate (tra cui Roma, Milano e Sassari per l’Italia), si siano verificati complessivamente oltre 2.300 decessi legati all’ondata di calore, di cui il 64% attribuibile al cambiamento climatico di origine antropica. A Milano, in particolare, si stimano 499 decessi totali, di cui 317 imputabili al riscaldamento globale. Ma come sono stati ottenuti questi numeri?

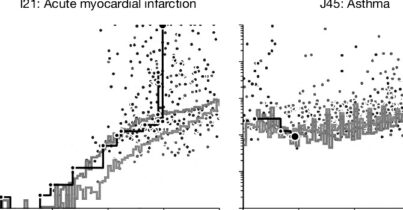

Gli autori del Grantham Institute non hanno utilizzato dati osservati in tempo reale, ma stima il numero di decessi attribuibili al cambiamento climatico antropogenico combinando i dati di temperatura osservati con modelli di rianalisi fattuali e controfattuali (che rappresentano l’incremento delle temperature attribuibile ai cambiamenti climatici), utilizzando funzioni dose-risposta già pubblicate in letteratura scientifica. Come sottolineano gli stessi autori, queste funzioni non tengono conto dei fenomeni di adattamento e della riduzione dell’impatto del caldo osservati in alcune città e, soprattutto, non si basano su dati osservati relativi alla relazione temperatura-mortalità del periodo analizzato.

Perché i dati italiani raccontano una storia diversa?

I dati del Sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera (SISMG) del Ministero della Salute, mostrano che durante l’ondata di calore registrata tra il 25 giugno e il 4 luglio a Milano, sono stati osservati 257 decessi a fronte di 248 attesi, con un eccesso di 9 casi. A Roma, nel periodo 24 giugno – 6 luglio, i decessi sono stati 614 rispetto ai 605 attesi, anche in questo caso con un incremento di 9 unità. Tuttavia, in entrambe le città queste variazioni non risultano statisticamente significative e i dati – seppur ancora non consolidati – indicano un impatto complessivamente contenuto dell’ondata di calore, nonostante le temperature elevate registrate.

A livello nazionale, i dati del mese di giugno provenienti dalle 54 città monitorate dal sistema di sorveglianza non mostrano scostamenti rilevanti rispetto alla mortalità attesa, sia nelle città del Nord che in quelle del Centro-Sud.

Anche nei due anni precedenti (2023 e 2024), sebbene le temperature fossero elevate e i giorni di allerta meteo-sanitario in aumento, i dati osservati non hanno mostrato eccessi di mortalità rilevanti, soprattutto nelle città del Nord Italia. Questo dato è stato recentemente confermato da nuove analisi del Ministero della Salute, che mostrano un appiattimento della curva dose-risposta tra temperatura e mortalità negli ultimi due anni.

In altre parole, a parità di temperatura, oggi si muore di meno rispetto al passato.

L’attenuazione dell’effetto del caldo sulla mortalità è un fenomeno già osservato in letteratura scientifica, attribuito a diversi fattori: l’abitudine crescente al caldo può modificare le risposte dell’organismo e indurre comportamenti più prudenti, il miglioramento delle condizioni abitative e dell’accesso alla climatizzazione, soprattutto nelle aree urbane; ma anche l’efficacia dei piani di prevenzione sanitaria, dato che l’Italia è uno dei pochi Paesi europei con un Piano nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, attivo dal 2004 e progressivamente migliorato.

Sul fatto che sia più caldo di un tempo, non ci piove

In Europa, secondo il recente report del Copernicus Climate Data Store, nel mese di giugno le temperature registrate sono state superiori alla media climatica di +2,81°C, superando il record del 2003. In Italia, i sistemi di allerta Heat Health Warning Systems (HHWW) previsti dal Piano “Caldo nazionale” hanno segnalato condizioni di rischio (livelli 2 e 3) a partire dal 24 giugno fino al 6-7 luglio in molte città del Centro-Nord. Durante l’ondata di calore, che in alcune aree è durata fino a 13 giorni, le temperature osservate in numerose città hanno raggiunto valori compresi tra 35 e 39°C.

Chiaramente rimangono delle domande. Considerata la rapidità con cui si è verificato questo cambiamento, è difficile attribuirlo esclusivamente a fattori come l’attuazione di programmi di prevenzione o altri meccanismi comunemente richiamati per spiegare fenomeni di adattamento, Scrive sempre su E&P Francesco Barone-Adesi in risposta alla lettera di Michelozzi e colleghi.

L’attenuazione dell’impatto del caldo è reale e diffusa in tutta Italia, in tutte le fasce d’età e in tutti gli indicatori sanitari, o riguarda solo la mortalità negli anziani? E che ne è degli altri Paesi europei? E soprattutto: durerà? Sono domande cruciali, alle quali la comunità scientifica e le istituzioni sanitarie dovrebbero cercare di rispondere con urgenza, per orientare efficacemente le politiche di sanità pubblica ed evitare interpretazioni distorte da parte di chi tende a minimizzare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute.

Dobbiamo dunque mantenere un approccio critico nei confronti dei modelli previsionali: se non tengono conto delle variazioni recenti, possono fornire stime scorrette, che alimentano un’informazione disallineata dalla realtà e potenzialmente strumentalizzabile.

Per approfondire.

Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Europa. Cinque numeri da tenere a mente

Col caldo, bere molta acqua e mangiare frutta. In Italia 240 grammi a testa al giorno.

Il mondo soffocato dal caldo: come è stato realizzato il video in time lapse della Nasa?